京都電燈デナ1、デナ11

(叡山電鉄)

その19

|

2005年9月8日

ドアの一部にニス色を塗り、クリアラッカーにフラットベースを加えたオーバーコートを車体、車内に吹き付け、全体の調子を半つやにするとともに、磨きだした真鍮部分の錆び止めとしました。半つや仕上げは濃緑には効果的だと思います。とても気品ある色になりました。 屋根の鉛丹色は、ラッカーもありましたが、今回は、フロッキルの OXIDE RED を使いました。 細かい色入れが残っていますが、ほぼ車体の塗装が終わりました。屋根のエナメルが強固な塗膜を作るまでしばらく放置し、色入れ、ウェザリングを軽く行うつもりです。 |

|

2005年9月9日

床板を 0.8mm 厚の真鍮板から切り出しました。 今回は、初めてFMギアを使うつもりなのですが、初めて MPギアを使ったときと同じ失敗をしてしまいました。何も考えずに 6.0 mm のドリルでセンターピン用穴をあけましたが、FMギアのセンターピンは 5.0mmだったようです。実は、FM ギアだけ持っていて、センターピンは持っていないと言うお粗末な状態。早速注文を入れておきましたが、床板の穴は一度埋めてあけ直しです。 |

|

2005年9月11日

動力台車に位置する側の床板のボルスター穴を埋めました。5mm の穴をあけ直す予定です。 |

|

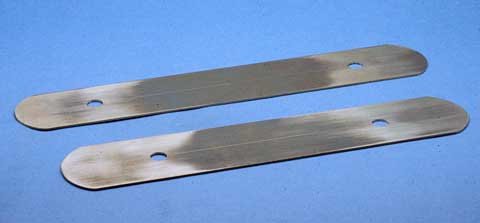

デナ11、トラスバー用パーツを作り始めました。

まず 0.15mm 厚の真鍮板を4枚重ねて台形の穴をあけあと、周りを同じく台形に切り出しました。それを1枚ずつ 0.8mm 厚の真鍮板にハンダ付けしました。(写真左側3枚の状態) さらに外周を切り出しヤスリで整形しました。実車の写真を見ると、トラスバーは、角棒を使っていますので、0.5mm の真鍮角線を使うことにし、0.6mm の穴を慎重にあけました。(写真右) 時間があまりなかったので、今日はとりあえずひとつだけ。 |

|

2005年9月12日

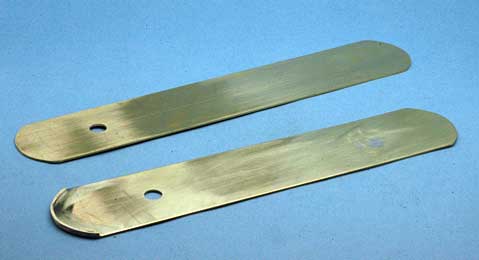

残り3個のトラスベースを作りました。 続いて、ターンバックルを 0.8mm 厚の真鍮板から作りました。真鍮板を 3mm 幅に切り出し、中程に0.6mm の穴を 2カ所あけ、その間を #0 の糸のこ刃できれいに削りました。さすがにこれだけ小さな穴を整形するヤスリを持っていませんので、糸のこ刃を滑らせるように動かして削ります。 続いて、真鍮板の左右にトラスバーを通すための穴を 0.6mm ドリルであけました。最後にヤスリでターンバックルらしく整形しました。 今日もあまり時間がなかったので、とりあえずひとつだけ。 |

|

2005年9月13日

ポールの色差しと屋根のウェザリングを行いました。 ポールは碍子部分に白色を差し、ホイール部分の塗装を落としたあと、フロッキルの CRYSTAL COAT を筆塗りしました。 車体をマスキングして、フロッキルの RUST と EARTH をエアーブラシで軽く吹き、シンナーを含ませたペーパータオルで屋根上部から裾に流れるように拭き取り、マスキングをはずし、車体含めて EARTH をごく少量吹き付け、全体のトーンを整えました。 今回も軽めにおさえたつもりですが、実感的なウェザリングは何度やっても難しいです。かと言って、全検直後のようなピカピカの模型は私は実感乏しく魅力を感じませんし、とにかく数をこなして行くしかありません。 |