京都電燈デナ1、デナ11

(叡山電鉄)

その20

|

2005年9月15日

遅くまで仕事をしていたので、あまり工作しませんでした。 もうひとつのターンバックルを作りましたが、なかなか形を合わせるのは難しいです。取り付け前にもう少しヤスリで整形したいと思います。 トラスベースの床板への取り付けは、イモ付けですと強度的に心配ですので、床板を切り欠いた上でハンダ付けします。 |

|

2005年9月17日

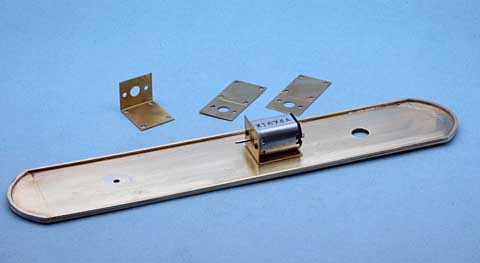

日中、庭の手入れをしていたので、今日も工作はほんの少しだけです。 アルモーター用のモーターホルダーを 0.35mm 真鍮板から作りました。手元にあった真鍮板の切れ端がちょうど 4個作れるサイズでしたし、加工自体は簡単ですので2個余分に作ってしまいました。 デナ1 の床板の周りに 1.0mm 真鍮角棒をハンダ付けしました。いつものように動力の邪魔にならない範囲で、梁の表現をするつもりです。なお、デナ1は車長に比べ台車のホイールベースが長いため、モーターを車体中央に置くと台車の首が振れなくなりますので、オフセットをつけました。 |

|

2005年9月18日

デナ1床板に 1.0mm 真鍮角棒で梁の表現をしました。連結器がないので、カプラー台を作ることもなく、非常に簡単にできました。 |

|

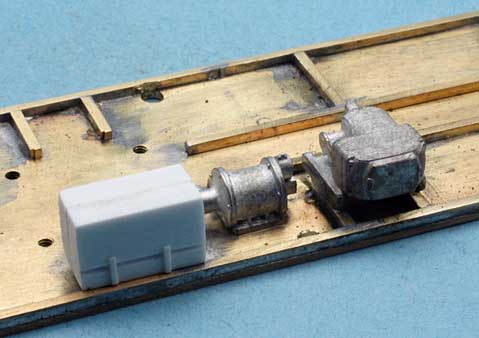

デナ1の床下機器、制御器のひとつをスチロール材で作りました。カバーの開閉ハンドルはまだ付けていません。

これをそのまま使用するか、型として使用してホワイトメタルの複製を使うか、まだ決めていません。 1輛だけの製作ですので、そのまま使用してもかまわないのですが、デナ1の晩年の2輛固定編成も魅力を感じていまして、もしかしたらいつか作ろうかな、と考えています。作るとなると型取りしておいたほうが後々楽なわけで、悩むところです。 |

|

2005年9月21日

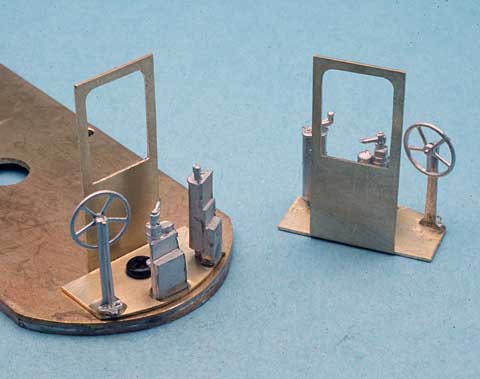

デナ1の運転席、仕切りを作りました。0.35mm の真鍮板から、仕切り、運転席部分床板を一体で作り、床板部分に、エコーモデルの No. 2670 私鉄用旧型運転台を切断し、コントローラー、ブレーキ弁とし、同じくエコーモデルの No. 2601 ハンドブレーキハンドル (A) を改造して取り付けました。 実車とは異なるパーツを使用していますが、室内はあまり見えるものでもないので、雰囲気だけで十分だと思います。 できあがった運転席ユニットは、2mm ビスで床板に固定します。 |

|

2005年9月22日

スチレン材で床下機器をひとつ作り(金属下地の処理が済んでいませんので固定していません)、ジャンクボックスからブレーキシリンダー、エコーモデルの DH-25 コンプレッサーを付けました。 コンプレッサーは実車とは異なるのはわかっているのですが、適当な物もなく、また作る気力がなく、ちょっと見た目は似てるってことで手を抜いてしまいました。まあ塗装すればそれなりに見えると思います。 |